事象関連電位 (Event Related Potential, ERP)

脳波の解析は主に三種類の情報を使います.というのも,得られた解析信号から取り出せる情報量が時間,パワー,周波数,位相,の 4 次元だからです.このうち時間については解析もくそもないので,残り 3 つが脳波の解析対称というか材料になります.それぞれ時間変化を見るか見ないかがあると考えれば,6 種とも言えますかね?

まずパワーについての解析.これは時間を見ないのはちょっと意味がわからないですが,あるとしたら………んー,やはり思いつかないです.あったら教えてください.

パワーや振幅についての時間変化を見るのが,いわゆる事象関連電位 (ERP) などの手法です.

ERP

ERP は脳波研究においてもっとも簡単,ベースとなる指標です.しかしそれ故に奥も深いそうな.まずは基礎から確認します.ERP は特定のイベントに関連した電位の変化,というのがそのままの意味です.従って言葉通りなら 1 試行でも出せそうなものですが,いかんせん脳波はとてもノイジーです.1 試行だけでは,とてもじゃないですがまともなデータが取れたか信用ができません.ですので,同じイベントに対する脳波を何度も計測し,その平均をもって「その事象に関連した脳活動」とするのが ERP の考え方です.

具体的な計算方法を確認しましょう.脳波を $x$,試行を $k$,タイムポイントを $t$,電極を $n$ とすると,ある電極 $n_1$ のERPは

\[ERP_{n_1}(t) = \frac{\sum_k^K x_{k,n_1}(t)}{K}\]のような式に表せると思います.この式はあくまで多分って感じで,どこかに載ってたとかじゃないので気持ちだけで考えてください.

ようは $K$ 回の試行分,取られた脳波 $x(t)$ を加算平均したものですね.一応,実際の脳波データは試行ごとではなく実験中全体を通して取得されていると思うので,刺激呈示のタイミングでトリミングして時間を揃えるなどの処理が前処理として必要になります.

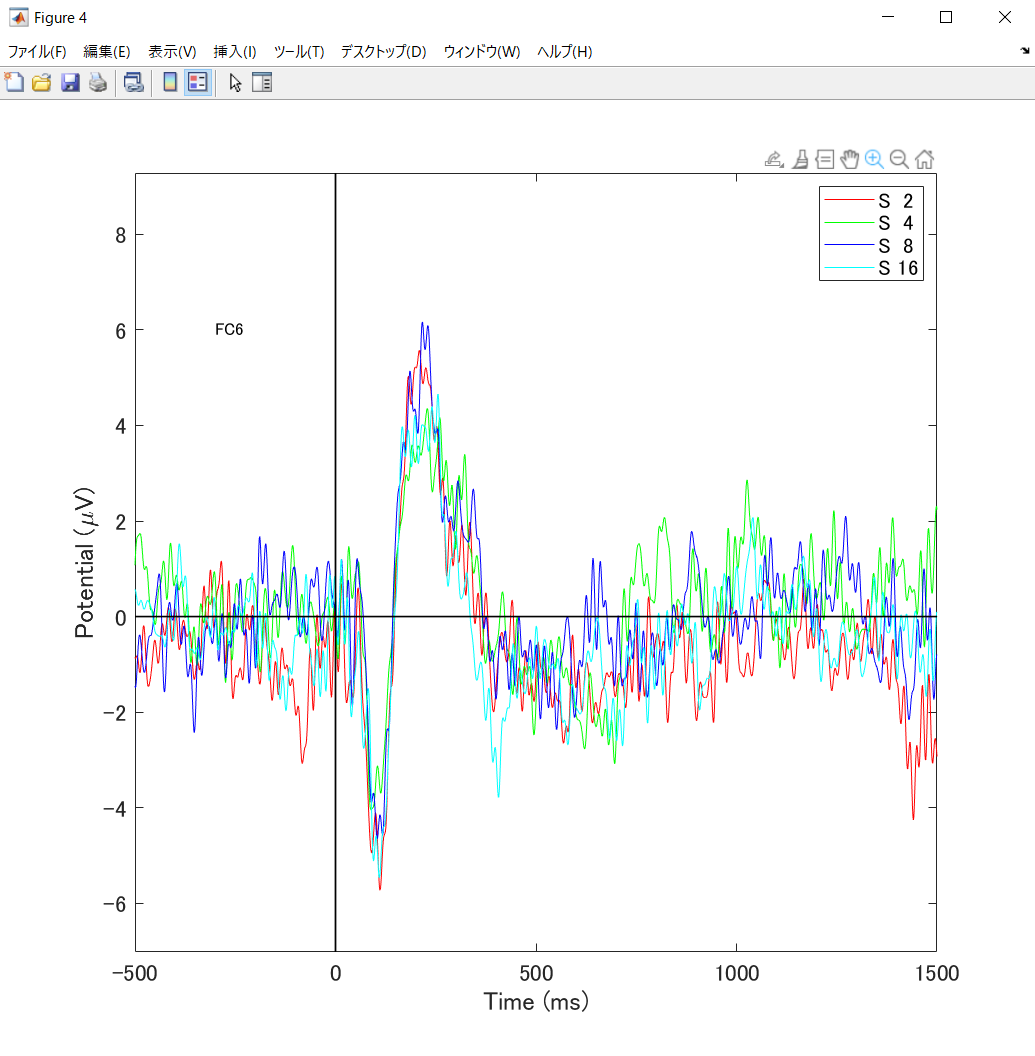

たとえば,下図はある 4 条件の刺激時の脳波を,電極 FC6 について ERP をプロットした図です.といっても,この図からは条件間の差はあまり見れなそうなので,刺激全体に共通して,刺激から 150 ms 後くらいに負の電位が出て,300 ms 後くらいに正の電位が,それぞれ強く出るということなんかが議論できます.

聴覚刺激の実験時脳波なので,音が入力された時に出る反応,といったところでしょうか.昔むかしならこれだけでも論文になっていると思いますが,今 ERP を使うとなると,条件間の差だったり,もっと深い議論が必要になります(そもそも ERP だけでは神経科学の文脈ではなかなか厳しいものがあると思いますが.)

ERD (Event related desynchronisation)

何を見ていると言えるのか?

ERP の意味を考えます.毎回同じような波形が得られていた場合はその形に収束するし,毎回違う波形が得られている場合は ERP はほぼフラットになります.平均を取っているから当たり前ですね.

なので解釈としては,「この処理をしている時は電極 $n_1$ (or 領域A) で ○○ ms 後に大きな電位が見られる!きっと課題に関係があるはず!」だったり逆に「処理中の脳波なのにフラットってことはこの領域は今回のタスクには関係ないようだ」なんて事になります.

ちなみに脳波の電位は同期的に活動している細胞数とニアリーイコールなので,ERP から同期活動の目星をつけるなんてこともしてる人がいるようです.

あと ERP はとにかくその領域が処理に関係あれば乗るはずの活動なので,脳波を得たらまずは ERP を見て,ちゃんとデータが取れているかを確認すると良いと思います.視覚刺激を入れてるのに後頭で ERP が出ないとなると,計測やデータの前処理など,何かがミスっているはず,などといった使い方です.